Keywords

キーワードで知るサステナビリティ

サステナビリティ共通

システム思考

システム思考とは

サステナビリティ学が対象とする環境問題や社会問題は相互につながっている。例えば、CO2 排出を削減するために導入する太陽光発電は、設置場所や規模、設置方法などが適切でない場合には、自然環境や景観の破壊、災害のリスク増加などの問題を引き起こしてしまう。環境問題解決のために良かれと思っておこなう対策が、別の問題を引き起こしたり、後でより大きな問題として返ってきたりする可能性があるのだ。この例が示すように相互につながった環境・社会問題を解決するためには、関連する問題の全体を見て効果的な対策を考える必要がある。そのために役に立つのがシステム思考である。システム思考とは、さまざまな要素のつながりや相互作用を理解することで、望ましい変化を作り出すための思考法である。要素間のつながりを理解することで、問題を生み出している真の原因や問題構造を捉え、それを改善する解決策を考えるのである。

システムとは、複数の要素がつながり、相互に作用し合い、全体として目的や機能を有する集合体のことである。例えば、さまざまな器官(脳、目、心臓、胃など)が相互作用し、全体として機能する人間の体はシステムといえる。多様な生き物が相互作用し存続する生態系もシステムである。また、さまざまな主体がモノやサービスを生産、交換、消費する経済も、サッカーなどのスポーツのチームもシステムである。システムをうまく機能させるためには、個々の要素だけでなく、要素間のつながりを考える必要がある(優秀な選手をただ並べるだけでは強いサッカーチームにならないのと同じように)。地球環境や社会のサステナビリティを考える際にも、個別の事柄や技術、制度などについて学ぶことにとどまらず、それらをどうつなぎ機能させるかという視点が重要である。

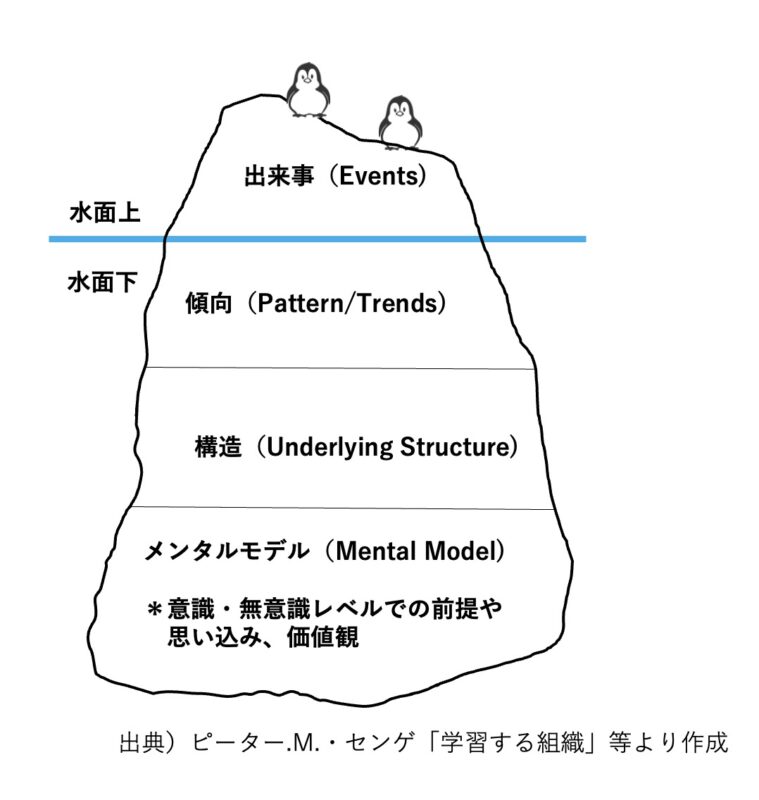

根本的な原因を考えるための「氷山モデル」

問題が発生したとき、多くの場合私たちはその問題をできるだけ早く治める方法を考える。しかし、その対策は症状を抑えることはできても、本質的な問題解決につながらないことがある。それは、その対策が「出来事」に対応するものであるからだ。これは海に浮かぶ氷山に例えられる。問題が起きたときに表面上目に見えている出来事は全体の一部で、その下にはより大きなものがある。例えば、ある年に猛暑(という出来事)が発生したとする。熱中症を防ぐために、クーラーをつけたり、水分補給をしたりという対策はいのちを守るための緊急対策として重要だが、それだけでは本質的な解決にはならない。本質的な解決を考えるには出来事の下にある傾向・パターン(例:熱中症の患者の数、異常気象の頻度、平均気温の変化などの長期的変化)やそれを生み出す構造を把握する必要がある。気候変動の問題で言えば、ものやエネルギーを大量生産、大量消費する経済構造や消費主義的なライフスタイルは問題を引き起こす構造である。それらの問題構造を放置したままで対症療法的な対策をおこなうだけでは、問題の悪化を防ぐことができない。さらに、構造の下にはそれを生み出しているメンタルモデル(人々の意識・無意識レベルでの前提や価値観)があ る。例えば、大量生産、大量消費型の経済や消費主義的なライフスタイルの下には、「経済は大きくなれ ばなるほど良い」、「ものをたくさん所有したり便利になることが豊かさである」という前提があるように思われる。本質的な問題解決には、メンタ ルモデルや価値観にまでさかのぼって、見直していく必要がある。

■ものごとの構造を見るための「ループ図」

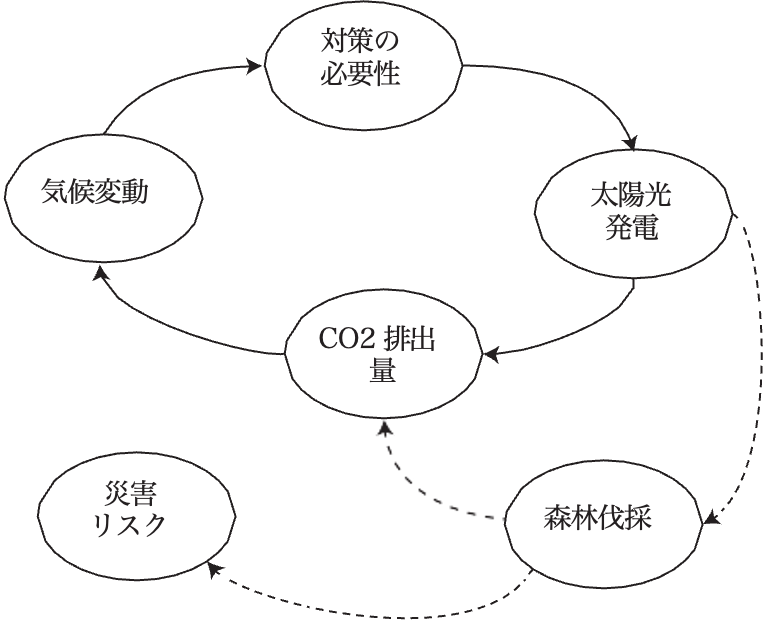

システム思考では、物事のつながりや構造を捉えるためループ図を描く。ループ図とは、因果関係のある要素間のつながりを矢印で表したものである。本項の初めに挙げた太陽光発電を例にとってみよう。

図 2 の実線部分は、気候変動への対策として太陽光発電を導入し、CO2を削減するループである。しかし、その対策は時に自然環境破壊や災害リスクを高めてしまうのはなぜだろうか。それは見えていないところに点線で表す因果関係が存在しているからだ。太陽光パネル設置のために森林を伐採すれば、土砂災害リスクというあらたな問題が発生したり、CO2 吸収源の減少により本来の目的である CO2 削減の面でも逆効果になりかねない。このようなことを防ぐためには、太陽光発電にともなう影響を把握し、森林伐採につながらない形でパネルを設置する必要がある。この例は非常にシンプルだが現実社会の問題は多くの要素の因果関係が入り組んでおり、全体像を理解することが難しい場合がある。そのようなときに、ループ図を描くことで全体が理解でき、どのような問題が発生する可能性があるかを事前に把握したり、問題が発生したときに有効な対策を考えたりすることに役立つ。

図2 太陽光発電と気候変動、災害リスク

小さな力で大きな効果を生む「レバレッジ・ポイント」

ループ図を描いて、有効な対策を考える際のコツはレバレッジ・ポイントを探すことである。レバレッジ・ポイントとは、てこのように小さな力でシステムを大きく動かすことのできる働きかけのポイントのことである。レバレッジ・ポイントはときに意外なところにある場合がある。例として、ニューヨークの治安改善の事例がある。1980年代のニューヨークの街では殺人や麻薬取引などで治安が悪化していた。その対策としてニューヨーク市は、地下鉄の落書き清掃や無賃乗車の撲滅という対策をおこなった。それらは殺人や重罪犯罪を防ぐ方法としては一見的外れに見えるが、実際におおきな効果を上げた。それは、落書きや無賃乗車などの軽微な犯罪が横行している状態がより深刻な犯罪を起こしやすい雰囲気をつくっていたからだ。重罪犯罪を直接取り締まるのではなく、その呼び水となる軽微な犯罪を撲滅することで重罪を減らすことに成功したのである。このように、適切なレバレッジ・ポイントに働きかけることができれば大きな成果をあげることができる。システム思考ではループ図で問題構造を把握し、レバレッジ・ポイントがどこにあるか、探してみることが大事である。

参考文献

ドネラ・H・メドウズ,デニス・L・メドウズ(2005)『地球のなおし方 限界 を超えた環境を危機から引き戻す知恵』枝廣淳子訳、ダイアモンド社枝廣淳子・小田理一郎(2007)『なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか?』 東洋経済新報社

この記事のタグ