持続可能な発展へ向けたドイツの挑戦

前回、 日本の持続可能な発展の国家戦略は、不十分なものであると述べました。以下、その理由をドイツと対比しつつ説明したいと思います。

日本とドイツとの類似点と相違点

よく、 日本とドイツは似た点があると言われることがあります。例えば、 どちらも規律を重んじる真面目で勤勉な国民性である点、 また、第二次世界大戦で敗戦国となり、国土が激しく破壊された点、それにもかかわらず、技術力や組織力などを背景に戦後高い経済成長を遂げ、急速に復興した点、エネルギー源として、原子力発電の導入、稼働を行ってきた点などです。

また、政治的にもドイツは、一部の時期を除き、戦後から1990 年代の後半まで、キリスト教民主同盟・社会同盟の保守政権が与党となり、 日本の自民党政権と同様、産業界と密接な連携を図りつつ、経済を成長させてきました。

しかしながら、 この間、 日本と若干異なる動きが芽生えました。 ドイツでも1970年代のオイルショックで経済が落ち込んだりしたのですが、 この頃から、化学肥料や農薬に頼る農業に不安を抱いた一部の市民が有機農業グループを形成するなど、戦後の急速な社会の変化に対して、 もっと別な発展の方向があるのではという 「オルタナティブ運動」が起こりました。ニーダーザクセン州における原発の放射性廃棄物処理場の建設に反対する 「ニーダーザクセン環境保護党」 が設立されたのもこの頃です。 このような市民運動や環境団体などが1978 年に統一組織としての 「緑の党」 を設立しました。 しかしながらこの党は、野党であり、その後20 年の間、その主張が連邦政府の政策に直接反映されることはありませんでした。

流れが大きく変わった1998 年の政権交代

1998 年に、長らく政権を担ってきたキリスト教民主同盟と社会同盟の連立政権が、 社会民主党に敗れるという政権交代がありました。そのとき、社会民主党は過半数を確保するために緑の党と連立し、シュレーダー政権が誕生しました。 その背景には、それまでの原子力政策や環境保全政策に対する市民からの不安や懸念があったものと推測されます。

政権交代があった後の政策変更は極めて迅速かつ大きなものでした。 2000 年には、エコロジー税制改革法が成立し、エネルギー課税を強化しその税収を雇用の増加に使う、いわゆる 「環境破壊なき雇用」 政策が導入されました。 また、再生可能エネルギーの抜本的導入を図るための 「エネルギー資源改革法」 も成立しました。さらに、政府と電力会社との間で2022 年までに原発を廃止する 「脱原発合意」 が行われました。

2002 年には、脱原発合意を「脱原発法」 として法制化しましたが、その際、脱原発への国民の支持率は8 割に達していたといいます。 さらに同年、 ドイツ政府は、「ドイツの展望 −私達の持続可能な発展に関する戦略」 を策定しました。これは、 まさに日本の持続可能な発展戦略としての 「環境基本計画」 に当たるものですが、私は、その内容を見て、心底驚きました。

持続可能な発展の哲学を明確に入れた国家戦略

それは、この戦略の「主な行動分野」の最初に次のような記述があったからです。 「再利用可能な自然資源は、 その再生可能性を考慮した枠組みにおいてのみ利用されるべき。 再利用不可能な自然資源は、他の資源による代替可能性を考慮した枠組みにおいてのみ利用されるべき。 物質やエネルギーの放出は、 生態系によって維持できる水準を超えてはならない」。 これは、間違いなく、ハーマン・デイリー※が唱えた持続可能な発展のための3 原則そのものです。

日本では、持続可能な発展・開発の定義というと、1987 年に発表されたブルントラント委員会の報告で述べられた 「持続可能な開発とは、未来の世代が自分たち自身の欲求を満たすための能力を減少させないように現在の世代の欲求を満たすような開発である」 という文言が有名で、ハーマン・デイリーの3 原則は、恥ずかしながら、環境基本計画の策定に取り組んでいた当時の私も知りませんでした。

ブルントラント委員会の定義は、それはそれで正しい面があるのですが、いかんせん、抽象的すぎて、具体的な政策を考える際には、正直あまり役に立たないきらいがあります。それに対して、 とくにハーマン・デイリーの2 番目の原則は、再利用不可能な自然資源である化石燃料やウランの使用について、「他の資源による代替可能性を考慮した枠組みにおいてのみ利用されるべき」 と明確な方向性が示されています。

私は、 これを読んだとき、初めて、 ドイツがなぜ、国として、化石燃料や原子力によるエネルギー源を再生可能なエネルギー源に代替するという大胆なエネルギー改革を進めているのか腑に落ちました。

実に戦略的、論理的な「エネルギー・コンセプト」

もともと、 ドイツは、1997 年に採択された京都議定書の目標についても、 EU 内の合意に基づき、 EU 全体の削減目標であるマイナス8%を上回るマイナス21 %の削減を引き受けていました。 これは、森林吸収分を4%近く目標から差し引ける日本の6%の削減目標と比べるとかなり野心的な目標でした。

ドイツでは2005 年にキリスト教民主同盟が与党に復帰し、現在まで続くメルケル政権が誕生しましたが、それまでの流れは変わりませんでした。 気候変動政策に関しては2007 年に、2020 年までに1990 年比で40%という温室効果ガスの削減のための政策ロードマップを作成し、 さらに2010 年には、2050 年までに80%、可能であれば95%までの削減を行うという目標を実現するための政策ロードマップである 「エネルギー・コンセプト」 を策定しました。

このエネルギー・コンセプトは実に戦略的、論理的なものとなっています。 その思想の中心にあるのは、その冒頭部分に述べられているように、「ドイツは、競争力のあるエネルギー価格と高い水準の繁栄を享受しつつ、世界で最もエネルギー効率が高くグリーンな経済を持つ国の一つになる」 という、費用面も含めた極めて合理的な考え方です。

よく日本では、大幅な温室効果ガスの削減目標は日本経済に悪影響を及ぼすものであり、そのような非現実的な目標やそれを実現するための政策は導入すべきでないという議論が聞かれます。 しかし、 ドイツのエネルギー改革は、それを通じて、経済をより強くし、エネルギーの安全保障も強め、 併せて温室効果ガスも削減するという明確な戦略目標を持っています。また、その改革には投資が必要なこと、時間がかかることもきちんと説明しています。

ドイツのエネルギー改革は画に描いた餅か

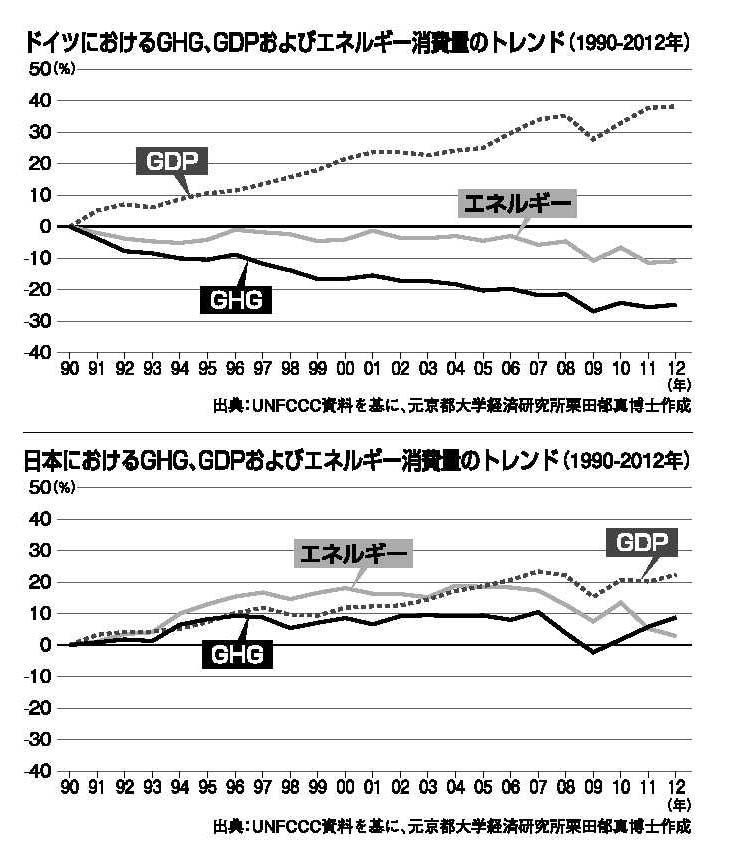

これに対し、 日本では、 ドイツの脱原発を含むエネルギー改革は、理想論かもしれないが早晩行き詰まるものであり、 日本はそれに追随するべきではないという議論が聞かれます。 それに対する私の見解として、事実関係を表した図(上図) を示し、10年、20年後、どちらの国が持続可能な発展に近づいている可能性が高いか読者のご判断を仰ぎたいと思います。

※ エコロジー経済学者。現米国・メリーランド大学教授

※地球・人間環境フォーラム発行「グローバルネット2015年10月号」掲載、連載「21世紀の新環境政策論~人間と地球のための持続可能な経済とは」の記事を転載

一方井誠治(いっかたい せいじ)教授のプロフィール

1974年東京大学経済学部卒、75年環境庁(現環境省)入庁、 外務省在米大使館などを経て、2001年環境省政策評価広報課長、03年財務省神戸税関長、05年京都大学経済研究所教授、12年武蔵野大学環境学部教授、15年より武蔵野大学工学部環境システム学科教授 兼 武蔵野大学大学院環境学研究科長。京都大学博士(経済学)。環境庁計画調査室長として、94年版と95年版の環境白書を作成。専門分野は地球温暖化対策の経済的側面に関する調査研究、環境と経済の統合。著書に「低炭素化時代の日本の選択-環境経済政策と企業経営」など。